カクレクマノミのイソギンチャクへの共生にはシアル酸代謝が関与することを発見

名古屋大学糖鎖生命コア研究所(iGCORE)の北島健教授、佐藤ちひろ教授、リール大学(仏)のYann Guerardel教授(名古屋大iGCORE兼任)らの研究グループは、カクレクマノミのイソギンチャクへの共生定着のメカニズムとしてシアル酸代謝が利用されることを明らかにしました。

【研究成果のポイント】

・イソギンチャクが刺胞(毒針細胞)を持つのにカクレクマノミは共生できるのか長年の謎であった。

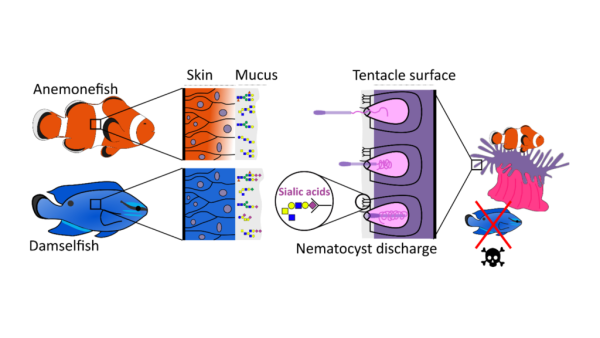

・非共生種スズメダイ類と比較すると、共生種クマノミ類は皮膚粘膜特異的に、糖化合物であるシアル酸量を低く保っていることを発見。

・カクレクマノミは皮膚粘液中のシアル酸量を制御し、宿主イソギンチャクへ共生ができることを解明。

異なる種の共生の中で、最もよく知られている例の一つはクマノミ類とイソギンチャクの共生関係です。クマノミ類がどのようにしてイソギンチャクの有毒な触手に刺されることなく安全に共生しているのかは、100年以上謎とされてきましたが、本研究でその謎が解き明かされました。本研究では、共生種クマノミ類と非共生種スズメダイ類について、皮膚粘液中における糖化合物シアル酸の量を測定しました。その結果、クマノミ類において、皮膚粘液中のシアル酸の量が極めて少ないことを明らかにしました。また、クマノミ類は成長とともに皮膚粘液中のシアル酸量を減少すること、それと伴って、イソギンチャクとの共生下における生存率が高くなることがわかりました。これらの結果から、シアル酸がイソギンチャクの刺胞(毒針細胞)の発射を引き起こさないメカニズムに関与することが示唆されました。イソギンチャクも皮膚粘膜にシアル酸をもたないことから、クマノミ類は宿主と同じ防御機構を利用して刺胞の発射を防ぎ、共生を可能にしている可能性があります。今後は、皮膚粘膜においてシアル酸量を低く保つメカニズムの解明と、クマノミ類がなぜそれを進化的に獲得できたのかを明らかにすることが期待されます。

本研究成果は、2025年2月15日にBMC Biology誌のオンライン版で発表されました。

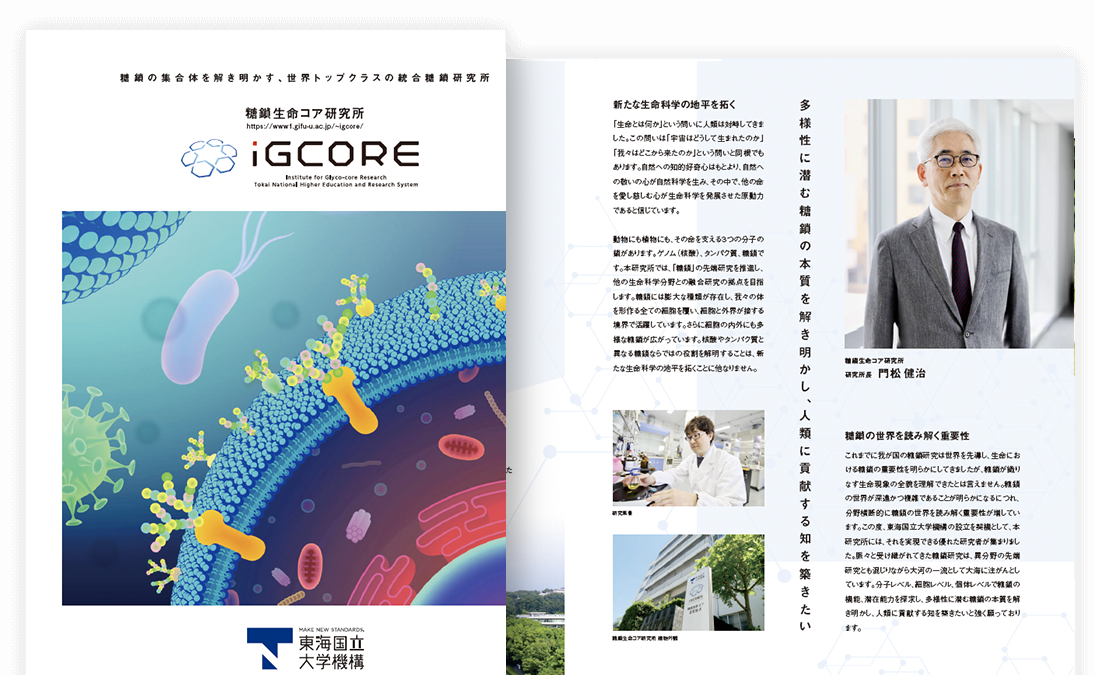

図:クマノミ種とスズメダイ種の皮膚粘液中のシアル酸量と

本研究で示唆された宿主イソギンチャクの毒針細胞を回避するメカニズム

【論文情報】

雑誌名:BMC Biology

論文タイトル:Anemonefish use sialic acid metabolism as Trojan horse to avoid giant sea anemone stinging

著者名:Roux N.; Delannoy C.; Yu S.-Y.; Miura S.; Carlu L.; Besseau L.; Nakagawa T.; Sato C.; Kitajima K.; Guerardel Y.; Laudet V.

DOI:https://doi.org/10.1186/s12915-025-02144-8